長期以來,賣場的空間規劃都深受品類思維的影響。賣場按照建筑樓層為單元被劃分為一個個“品類樓層”或“功能樓層”,即從“水平”的視角,將賣場切分為一個個獨立的“平面”來做規劃。看起來似乎非常清晰、讓消費者一目了然且便于賣場自身管理,但實際上單純的目的性購買的水平劃分,并不能將商場的坪效、業績最大化。也不能讓如今的消費者體驗到人、貨、場之間的空間交互。

事實上,如果能夠換一下思路,由“水平思維”變化為“立體思維”去做規劃,能夠使商場更加有效的挖掘消費者隨機性購買頻次、提升客單價,達成業績提升的效果。從調改操作角度來說,有“拉伸”與“收縮”兩種主要手法。在這篇文章中,我們先來詳細談談“拉伸”環節。

原則一:從空間做“拉伸”——打造垂直閉環,用立體思維運營品類組合

從消費者的購物目的性強弱不同,可將消費者的購物行為分為兩種:第一種是有預設購買目的的主動購買行為,具有較強的自發性、目的性(“目的性購買”);第二種是無預設購物目的的購買行為,屬于在“逛”中發現了商品,被觸發了購買欲望,具有顯著的偶發性、隨機性(“隨機性購買”),這兩種購物行為在每一個消費者身上都同時存在。

對于賣場里的所有品類來說,由兩種購物行為所產生的最終購買也都是同時存在的。但如果認真做區分,比較兩種購物行為哪個帶來的成交量更高時,就能將賣場品類劃分成“目的性品類”與“隨機性品類”兩大類別。例如:對大部分賣場而言,化妝品、女裝、餐飲等都屬于目的性品類(這些品類都具有強導流屬性);配飾、彩妝(口紅)等都屬于隨機性品類。

做這樣的區分有什么意義?——這會為賣場的品類組合、動線規劃提供一個重要的參考維度。所謂好的品類組合,本質就是對目的性與隨機性品類進行有效組合,使得兩大類別之間的交互效率提升,有效促進客流的內部流動與購買轉化。

那么,什么是最有效的支配目的性品類和隨機性品類方式?這便引入了我們今天所重點講的“拉伸”原則。所謂“拉伸”,指的是在調改過程中,從賣場宏觀角度將傳統的“平面品類樓層”拉抻為“垂直品類閉環”,即在立體空間中來完成品類的有效組合。

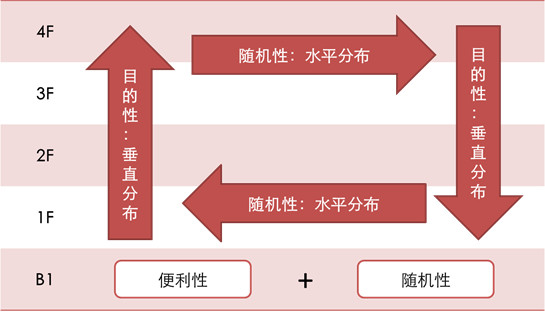

“垂直品類閉環”的原理見下圖。從空間上,將能夠吸引消費者“目的性購買”的“目的性品類”,在賣場各層的動線節點與視覺節點進行垂直分布,促進消費者在賣場空間內垂直流動。使得不同樓層動線起點都擁有導流品類,再輔之電梯打通不同空間,讓整個商場人流動起來。不僅如此,商場還可以利用隨機性品類的布局,在垂直的目的性品類之間水平分布同屬一類風格、生活方式的“隨機性品類”,以達成“隨機性購買”。這樣就從空間上將原本彼此獨立的樓層“拉伸”為一個交互性更強的“垂直閉環”,使賣場的內外部導流能力大大增強。“垂直閉環”能夠發揮出效果倍增的“乘數效應”,這是“品類樓層”簡單疊加所無法做到的。

以化妝品為例,不論是香奈兒、DIOR、雅詩蘭黛、蘭蔻這樣全品類的品牌還是MAC、植村秀、NARS這樣的純彩妝品牌均在商場主動線上的柜面重點突出口紅類的產品。究其原因,“口紅”是最容易觸發“隨機性購買”的品項。不僅如此,香奈兒、DIOR等品牌還有在多樓層的樓梯口以及中島附近設置單獨的彩妝柜,目的就是為了觸發在目的性購買區域間水平流動的消費者,能夠實現隨機性購買達成。

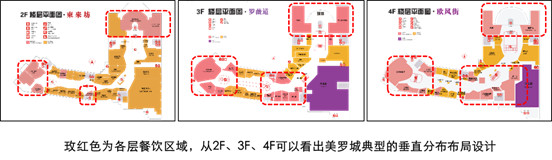

回歸到商場方面,營銷活動并不是唯一導流方式。通過空間打造、品類合理布局,同樣能夠達到吸引消費者到店、延長滯客時間、提升隨機性購買,繼而達到業績增長的目的。上海美羅城便是在調改過程中,其將餐飲業態垂直分布,形成垂直閉環引導客流。美羅城團隊摒棄了將餐飲橫向分布、放置在高層、打造專門的餐飲層發揮“噴淋效應”的思路。因為“噴淋效應”這種做法很容易導致餐飲層和零售層割裂——消費者吃完飯后直接坐電梯離開賣場,根本不經過其他樓層。他們的做法是:將餐飲層垂直分布于各個樓層的前、中、后三端,最終有效的為各樓層發揮了導流作用。

原則二:從時間做“拉伸”:打造高頻次社交空間組合

長期以來,商場的運營管理者都是以商場自身為出發,以日為單位關注銷售坪效。大部分運營人員日常都會例行查看日報表,分析經營問題與差異。這在指導運營角度上自然沒有什么問題,但在指導賣場調改層面,以這種點狀時間單位的思考指導意義就很受局限了:它只能被動的從結果層面判斷調改的結果,卻無法主動推演出如何更加有效吸引消費者到店的組合模式。

正確的做法是,轉換視角,從“以商場視角出發”轉到“以目標消費者價值的視角出發”,將經營的時間觀從日“拉伸”到“年”,分析如何在一年的時間維度上,如何為目標消費者提供更多的到店動機。落實到調改動作上,基于分析目標消費者的年度社交行為軌跡與習慣,合理構建賣場的“社交空間”就是這一原則的很好體現。

“社交空間”該怎樣理解?——伴隨著生活水平的不斷提升,消費者早已不將賣場視為單純的“購物空間”,更多的是把賣場視為一個繁華城市中的“社交空間”,“購物”只是其中的組成元素之一。以城市商圈型賣場為例,一個賣場需要按照不同的定位來劃分多功能性區域的社交空間,包括:親子空間、閨蜜空間、家庭空間、商務空間、情侶空間,等等。不同社交空間的打造也意味著不同的到店頻次的產生,比如親子空間、閨蜜空間,一般的消費者往往以周為周期到店,社交空間、商務空間、情侶空間甚至達到一周多次、一日多次。與此同時,這些空間往往都是強導流端,有利于激發隨機性購買。

商場再結合不同的消費者定位,挖掘消費者的社交需求合理規劃各類空間,就可以有效增強到店頻次,或者依據不同的消費頻次(年度消費頻次品類、半年度消費頻次品類、季度消費頻次品類),以及不同的生活空間(親子空間、閨蜜空間、家庭空間、商務空間、情侶空間)布局隨機性消費商品或是展開一系列的營銷活動,將能夠促使業績有效提升。

在國內市場,若因新消費的變化,消費者月度購買頻次會增加1-2倍,那么他們對于生活方式的需求可能將增加3-5倍。對精神層面的需求也會增加消費者對物質零售(圍繞生活方式布局隨機性品類和商品——配飾、彩妝、設計師雜品、包、鞋、穿搭性品類)的隨機性購買。

總而言之,商場調改需要從消費者的視角出發,將業態、品類、品牌在空間內進行有效的“拉伸”,并從“拉伸”時間觀出發,打造高頻次社交空間,更好的迎合消費者的訴求。

作者丁昀 和君集團合伙人、和君商業零售研究中心負責人、中國百貨商業協會特聘專家

請掃碼報名

.jpg)

.png)